Minggu merupakan hari spesial saat untuk keluarga kumpul bersama di rumah maupun di luar rumah. Bagi umat Kristiani, Minggu adalah hari spesial untuk beribadah dan berdekat dengan Yang Maha Kuasa. Namun siapa sangka pagi itu, 13 Mei 2018, masyarakat Indonesia digemparkan oleh tindakan keji bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya di satu tempat, perbuatan biadab tersebut dilakukan di tiga tempat sekaligus secara hampir bersamaan: Gereja Pantekosta, Gereja GKI dan Gereja Santa Maria. Yang mengagetkan lagi, aksi terorisme tersebut dilakukan oleh satu keluarga lengkap: bapak, ibu dan melibatkan anak. Kejadian tersebut hingga kini masih menyisakan pertanyaan bagi masyarakat luas: bagaimana mungkin sebuah keluarga secara keseluruhan menjadi pelaku kejahatan terorisme? Mengapa orangtua keluarga tersebut tega mengajak anak mereka melakukan kekejian bom bunuh diri?

Aksi bom bunuh diri ini memunculkan dua pandangan meski bagi negara dan mayoritas masyarakat, perbuatan itu adalah bentuk dari terorisme yang brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Kekejaman dan kejahatan ini telah memakan setidaknya 18 orang korban jiwa (Kompas.com). Pertama, para korban tidaklah bersalah. Mereka sedang beribadah berdasarkan keyakinan dan sebagiannya adalah anak-anak. Kedua, pandangan dari kelompok teroris itu sendiri yang menganggap bahwa mereka sedang berjihad untuk agama dan Tuhannya. Pandangan kedua ini turut didukung oleh simpatisan yang berusaha mengaburkan kejahatan terorisme dengan menyalahkan negara dan menyebutnya sebagai konspirasi. Pandangan kedua ini merupakan bagian dari propaganda dan hasutan organisasi maupun simpatisan pelaku teror yang mencoba mengaburkan kejahatan tersebut dengan melabelinya menggunakan istilah agama agar salah dipahami dan dimaknai oleh masyarakat. Penggunaan istilah agama sebagai kedok bertujuan tunggal, yaitu untuk meraih simpati dan memperluas dukungan kepada aksi-aksi serupa dan kelompok tersebut. Perlu dipahami, model propaganda dan kampanye tersebut, dilakukan oleh kelompok tersebut menunjukkan perubahan model propaganda yang dilakukan oleh kelompok teror. Propaganda dan kampanye yang semula dilakukan secara tertutup dan terbatas (sembunyi-sembunyi), kini kian terbuka dan terang-terangan dilakukan (Kholifah, 2018).

Tuhan tidak perlu dibela. Begitu KH. Abdurrahman Wahid, yang pupoler dengan sapaan Gus Dur, pernah berkata. Pernyataan populer Gus Dur tersebut melemahkan argumentasi kelompok teroris yang meyakini bahwa tindakan mereka adalah bagian “jalan Tuhan”. Ujaran Gus Dur tersebut mengingatkan kembali pada hal prinsipil bahwa tidak satu pun agama yang mengizinkan bunuh diri dan kekerasan. Tindakan bunuh diri, dalam Islam pun, adalah salah satu perbuatan yang dilaknat Allah S.W.T. Tidak pula ada agama yang mengizinkan penganutnya membunuh orang lain dengan dalih pembelaan atas nama agama. Dalam kondisi peperangan pun, agama mengajarkan agar orang yang menyerah, anak-anak dan perempuan tidak boleh dibunuh dan disakiti. Agama pun sangat melarang penghancuran rumah ibadah agama lainnya bahkan dalam peperangan. Dengan demikian, kejahatan bom bunuh diri di gereja tidak memiliki landasan dan alasan keagamaan yang tepat, apalagi jika mengingat bahwa pengrusakan rumah ibadah tersebut turut menjadikan anak dan perempuan sebagai target sasaran.

Pada era komunikasi dijital, hampir semua orang menggunakan media sosial. Dari hiruk pikuk dunia maya tersebut kita sering mendengar kata intoleransi, radikalisme dan terorisme. Bahkan kita sering dengan mudah menemukan pula contohnya. Apa sebenarnya makna ketiga kata ini? Kita sebenarnya bisa memaknai ketiga istilah tersebut dari contoh kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga tidak melulu terkait dengan urusan agama, tetapi bisa pula terkait dengan urusan sosial lainnya, seperti politik. Upaya memahaminya dapat dilihat dari keseharian seseorang dalam berperilaku sebagai makhluk sosial yang mempunyai hubungan dengan makhluk lain atau sebagai manusia yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan (kasih sayang, keadilan, penghormatan kepada orang lain, dll). Untuk mengenali tiga kata tersebut, sebenarnya tidak perlu pula dalil yang ndakik-ndakik atau rumit. Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat menjawab ketiganya lugas. Makna yang terkandung dalam ketiga kata tersebut bermuatan negatif.

Dalam KBBI, kata Intoleransi mempunyai arti tidak tenggang rasa, tidak mau menghargai orang lain baik baik dalam tindakan maupun pendapat. Sesuatu yang dimaksud dengan pendapat dan tindakan adalah hal yang bernilai positif bagi penganut dan pelakunya, misalnya upacara keagamaan maupun tradisi-tradisi lokal di tengah masyarakat. Jika ada kelompok lain yang tidak sependapat dan memaksakan kehendak atau pendapat, tindakan ini disebut dengan intoleransi. Tindakan menolak satu kepercayaan dengan memaksakan kepercayaan lain adalah bentuk intoleransi. Intoleransi berbanding terbalik dengan istilah lain yang juga populer seperti tepa slira (Jawa) yang bermakna toleran; menghargai dan bertenggang rasa terhadap perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat.

Istilah radikalisme, bermakna sebuah paham atau aliran yang radikal (keras), yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Istilah ini menunjukkan pula sebuah sikap ekstrim dalam aliran politik. Sesuatu yang perlu digarisbawahi adalah kata “cara kekerasan” dan “sikap ekstrim yang melekat pada penganutnya. Radikalisme pun dapat terjadi pada konteks agama. Pada konteks ini, radikalisme agama bermakna paham atau aliran yang menginginkan perubahan agama dengan drastis, ekstrem dan dengan kekerasan (Fahasbu, 2018).

Tindakan kekerasan apa pun bentuknya tidak dibenarkan di setiap negara ataupun agama. Kekerasan hanya akan akan melahirkan kekerasan baru. Kekerasan melahirkan dendam, dan dendam memunculkan kekerasan lainnya: begitulah siklus kekerasan. Coba kita lihat jika ada tindakan kekerasan terhadap seseorang maupun kelompok maka akan menimbulkan dendam baru. Dendam baru akan memunculkan tindakan kekerasan baru dan akan menimbulkan lagi dendam baru, begitu seterusnya dan tidak ada henti-hentinya.

Kekerasan ini tidak melulu persoalan fisik namun juga non fisik. Mengumpat, memarahi, dan mem-bully orang lain juga bisa menjadi bentuk ekspresi radikalisme yang mengandung unsur kekerasan. Kekerasan juga bisa muncul dari ujaran kebencian. Begitu pun, praktik ini dapat pula terjadi dalam konteks “beragama” di mana ruang-ruang keagamaan –seperti pengajaran agama — menjadi ruang ujaran kebencian kepada kelompok lain. Pembenturan identitas keagamaan ini dapat berdampak lebih mengerikan karena dapat memobilisasi kekerasan secara langsung antar kelompok agama. Penggunaan ujaran kebencian sebagai alat mobilisasi ikut digunakan oleh kelompok radikal untuk menggerakkan masyarakat secara lebih luas dan masif. Upaya provokasi tidak menutup kemungkinan berdampak pada tindakan kekerasan. Intoleransi dan radikalisme sering disebut disebut sebagai bibit-bibit terorisme. Kelompok radikal biasanya berusaha menumbuhkan kebencian terhadap kelompok lain dengan menggunakan ujaran kebencian dan provokasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat untuk menekan keberadaan kelompok lain yang berbeda. Kelompok ini, bahkan menganggap kemajemukan yang terjadi di masyarakat dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok (Wahyurudhanto, 2017).

Sedangkan terorisme, dalam KBBI, merupakan tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuannya, yang kebanyakan tujuan politik; atau praktik tindakan teror itu sendiri. Teror bisa dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apa pun untuk menakut-nakuti lebih banyak orang. Aksi teror yang berdampak pada kerusakan fisik maupun penghilangan nyawa adalah tindakan yang tentu melanggar hukum dan agama karena menggunakan kekuatan atau kekerasan terhadap orang atau bahkan properti untuk memaksa segmen apapun (Ogbozor, 2018).

Tentu banyak definisi-definisi tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme secara akademik baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Namun dalam tulisan ini saya tidak mengulas tentang definisi-definisi tadi. Yang jelas, semuanya mengarah dan bisa digarisbawahi pada tindakan kekerasan dan semua sepakat bahwa aksi itu merupakan pelanggaran hukum, agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Mana mungkin nilai-nilai kelokalan kita telah mengajarkan tindakan kekerasan, memaksakan kehendak apalagi menghilangkan nyawa?

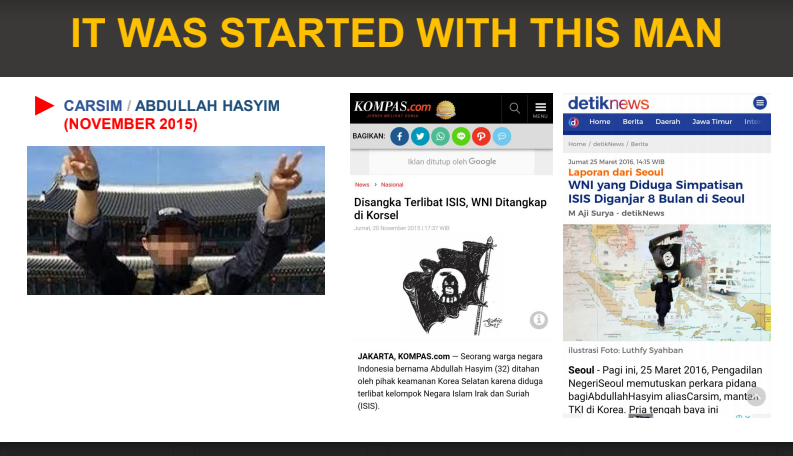

Perlu diwaspadai sekarang, kelompok teroris sudah bergerak dan menyasar semua elemen. Mereka akan melakukan perekrutan dari berbagai elemen bahkan sampai pada tingkatan pendidikan dan keluarga. Seperti tindakan teror dan bom bunuh diri di Surabaya tadi, yang melakukan adalah satu keluarga. Mungkin kita tidak bisa berpikir “kok bisa ya, anak-anak dilibatkan?” tapi itulah aksi nyata dan itu bisa jadi menimpa saudara atau teman kita. Maka penting untuk mendeteksi secara dini apa yang berubah dari diri sendiri, keluarga dan teman terdekat. Karena Intoleransi, radikalisme dan terorisme itu seperti virus yang bisa menular kepada siapapun. Bisa orang dewasa, anak-anak, perempuan, orang tua, mereka yang berada di Indonesia dan mereka yang berada di luar Indonesia. Bahkan kepada anak-anak milenial kisaran umur 17-29 tahun yang juga sebenarnya rentan terhadap virus tersebut. Ini diindikasikan dari survei CSIS (2017), di mana sebanyak 53,7 % mereka tidak bisa menerima pemimpin yang beda agama. Penulis : Maskur Hasan | Pegiat Gerakan Perdamaian, AMAN Indonesia

Daftar Pustaka

Aprilia, (2018, Mei, 14). Update 15.45 Jumlah Korban Bom di 3 Gereja Surabaya. Diakses pada September 27, 2018 dari https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/16044471/update-1545-jumlah-korban-bom-di-3-gereja-surabaya-jadi-18-orang

Center for Strategic and International Studies. (2018) Ada apa dengan milenial? orientasi sosial, ekonomi dan politik. Rilis. Jakarta, 2 November 2017

Ogbozor. E.N. (2018). The Impact of violent extremism on rural livelihoods in the Lake Chad Basin”, a dissertation, George Mason University, 2018.

Kholifah. D.W. (2018). Asian leadership learning exchange on PVE national action plans: report”. Jakarta, AMAN Indonesia.

Wahyurudanto. 2017. Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme. Jurnal Ilmu Kepolisian, 089, hal.7

Fahasbu, A. H. (2018, Maret, 23). Membendung Gerakan Radikalisme Agama. Diakses pada September 29, 2018, dari http://www.nu.or.id/post/read/87598/membendung-gerakan-radikalisme-agama